走近严力|周德芳

-

初春去了公园的河畔

因为先辈们早就发现

语言从柳枝上刚刚垂下来时

最适合朗诵

这天还巧遇了世界诗歌日

尽管它并不比其他的节日更出彩

但它被春光勾着手臂的出场像个王

恍惚中我看见

来不及回避的黑暗都在原地跪了下来当遇见严力这首《遇见》时,忙碌了一天的我正坐在七号线的地铁里面,倦怠地读诗。当读到四月的纽约诗歌节“被春光勾着手臂出场”时,我的困倦全无,而“来不及回避的黑暗/原地跪了下来” 把我惊艳得站了起来。我感觉整个地铁车厢都跳了一下。尽管我知道“动词好,诗文活”这一文学创作理念,但严力先生此处一个“跪”字精准而传神,整首诗因着这一跪而立了起来。

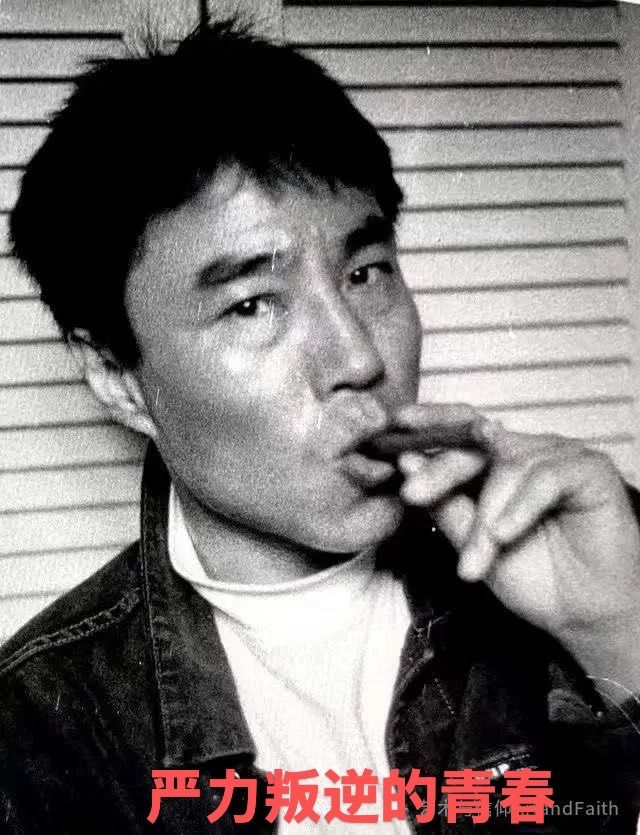

六七十年代出生的中国人年轻时大多有过文学梦。凡做过文学梦的人,都多多少少背诵过北岛的《回答》、舒婷的《致橡树》,都知道朦胧派和新星画展。而无论是朦胧派还是星星画展,都绕不开严力这个名字。当年,正是北岛、严力和芒克这一批青年诗人、画家集体登场,将沉寂数十年的中国诗歌界、美术界搅得翻天覆地。严力和他的小伙伴们成长于文革中,经历和《阳光灿烂的日子》里的角色相仿,他们靠着“偷书”自我教育、自我成长、自我寻找精神家园。当时代结束了荒诞,重寻正轨,他们无处释放的能量瞬间爆发,凝聚成一行行振聋发聩的诗、惊世骇俗的画。

去年秋天,我的几位文友规劝我重回文学创作之路时,给我开了长长的名家必读书单:张爱玲、汪曾祺、泰戈尔、沈从文。其中知名作家胡野秋老师特别推荐:“你身在纽约,写诗不能不读严力和他主编的《纽约一行》;写散文你不能不读王鼎钧和张宗子。”

缘分就是这样奇妙,很快我就有机会参加了法拉盛图书馆王鼎钧和程奇逢先生的《四手联弹》新书发布会,除了与鼎公面对面,而且还得到了他们亲签的新书。这是美国华文文学界的盛会,两岸三地的作家诗人们汇聚一堂。在众多嘉宾讨论文学问题时,有一位嘉宾提出:“作家的故乡是良知。”我听了,怦然心动,说这句话的人,正是严力。

诗人、艺术家,这是背景板上对严力的介绍。他以双重身份在诗歌和艺术两界自由穿越。从他以“星星画展”出道,到参与民刊《今天》的文学活动,再到创办《一行》诗刊,直至筹划纽约“法拉盛诗歌节”。几十年来,他从来没有搁下他的诗笔与画笔,他的同龄文友,大都在修身养性、退隐江湖,而他始终左右开弓地亦诗亦画,一直在路上。他的足迹也从上海、北京到西雅图、纽约——严力逐渐成为一个文学传奇。

一个星期后,华文文坛四位著作颇丰的作家、诗人李笑虹、洪君植、黑丰、应帆在纽约法拉盛图书馆给我们上《诗歌创作课》。他们从文学理论到诗歌流派,从外语诗歌和中文诗歌的发展趋势比较,再到名诗点评,以及创作心得,妙语迭出,精彩绝伦。严力老师虽然没有亲临现场, 但讲课者再再提起他的诗歌。四位诗人激情四溢的讲述深深打动了与会观众。受现场热烈的气氛鼓舞,我也即兴朗诵了严力老师的诗歌《我是雪》。这首诗用中国古诗词中的复沓手法,在重复中递进。生命的画卷在雪、水、阳光、鲜花、种子、植物、生死、轮回中徐徐展开,诗画俱佳的严力的诗作,画面感极强,给人以视觉享受:

我是雪

我被太阳翻译成水

我是水

我把种子翻译成植物

我是植物

我把花朵翻译成果实

我是果实

我被父母翻译成生命

我是生命

我被衰老翻译成死亡

我是死亡我被冬季翻译成雪

我是雪

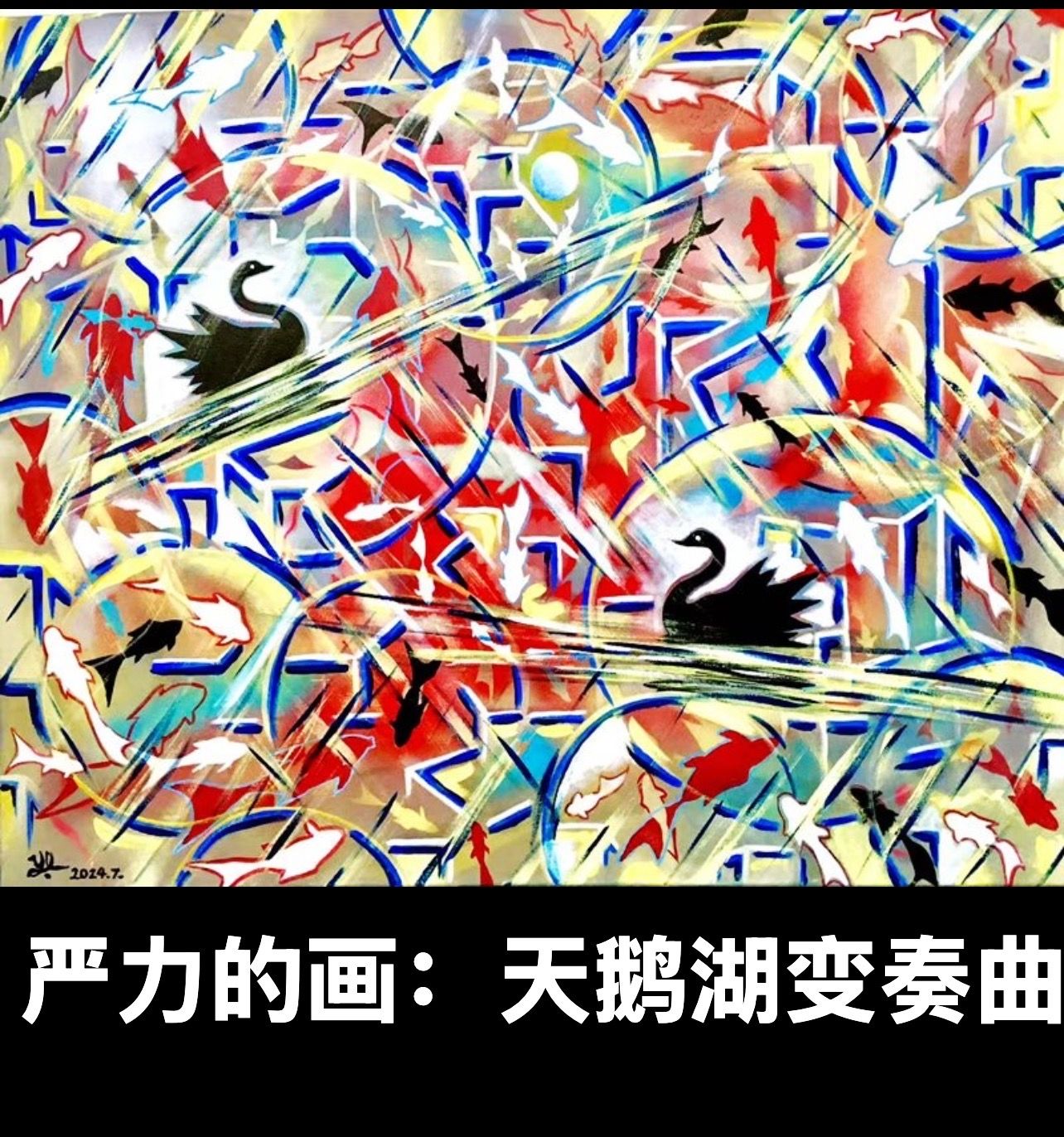

我被太阳翻译成水。此后我和严力老师逐渐熟络起来,我和女儿美沁曾经两次到去他的家中拜师学艺,欣赏画作。严老师的客厅和画室温馨、整洁、充满艺术气息。

毕业于哈佛艺术系的女儿毫不掩饰对严力画作的喜爱,而且对他所运用材料的创新、色彩的设计、艺术的张力都激赏不已。巧的是女儿和严老师千金丹丹是同龄人,学的又是同一个专业,还都有上海成长的经历,两个艺术女生惺惺相惜,迅速成为讲不完悄悄话的好朋友。

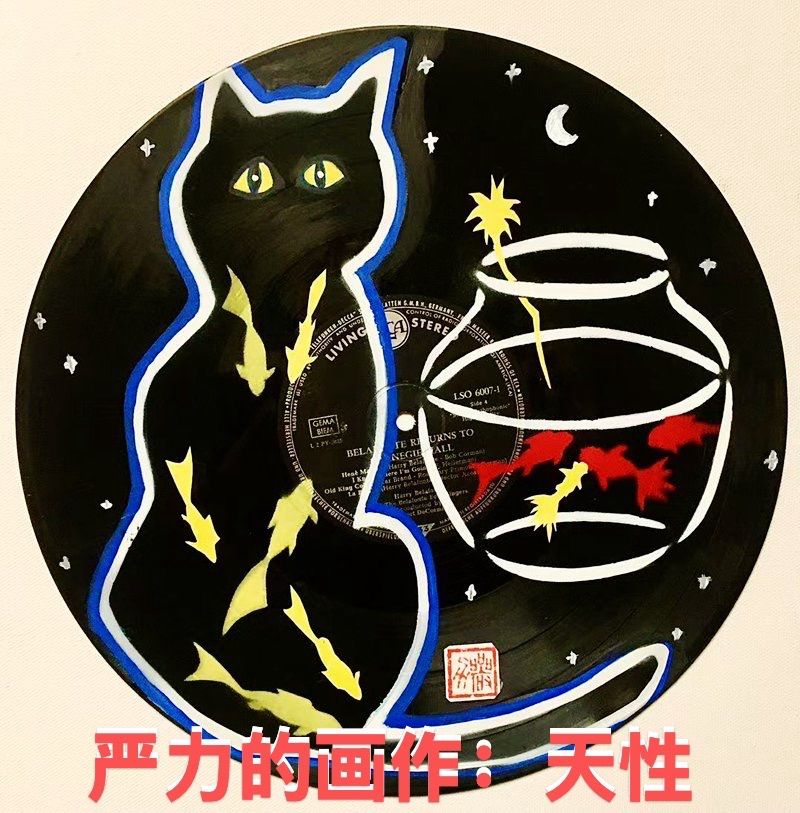

在严力的画室中,各种风格、各种材质、各种流派、各种特色、极简或极繁的油画让人目不暇接。赏画中我的视线停在一幅充满童趣的星空下的黑猫上,严老师突然问我:“你养了小猫吧?”“你怎么知道?”严老师笑了:“你看我这幅猫咪的画,眼睛立刻亮了。”画家的眼力果然了得。

我和优雅知性的严夫人也是一见如故,严夫人领我到一幅画框前:“这幅向日葵里的向日葵是真的。你感觉一下。”我轻轻抚摸着画框里金黄色的向日葵叶子,几乎能闻到淡淡的清香,大感意外的惊喜。

我想人类是靠磁场聚拢的,有些人认识很久,依然陌生,而有些人初次见面,便一见如故。我们围坐在客厅里暗红色的木制餐桌旁, 品尝着土耳其风味的糕点Baklava,碧绿脆皮包裹着金黄酥脆的开心果,浸着花香的Baklava香甜酥软。金骏眉的茶汤入口温润。一边翻看着一摞《纽约一行》,欣赏着墙壁四周的油画,一边听严老师聊诗歌和绘画的创作。平时不习惯当面赞美他人的女儿由衷佩服说:“严老师的诗中有画面的冲击,画作中流淌着诗情。”

我的记者本色让我不能放过这么难得的采访机会,抛出了一堆问题:“你们当年是怎么认识的?”“一个朋友家的聚会,”严力和夫人微笑着异口同声。“你们是一见钟情吗?”他们俩相视着会心一笑,算是甜蜜地默认了。

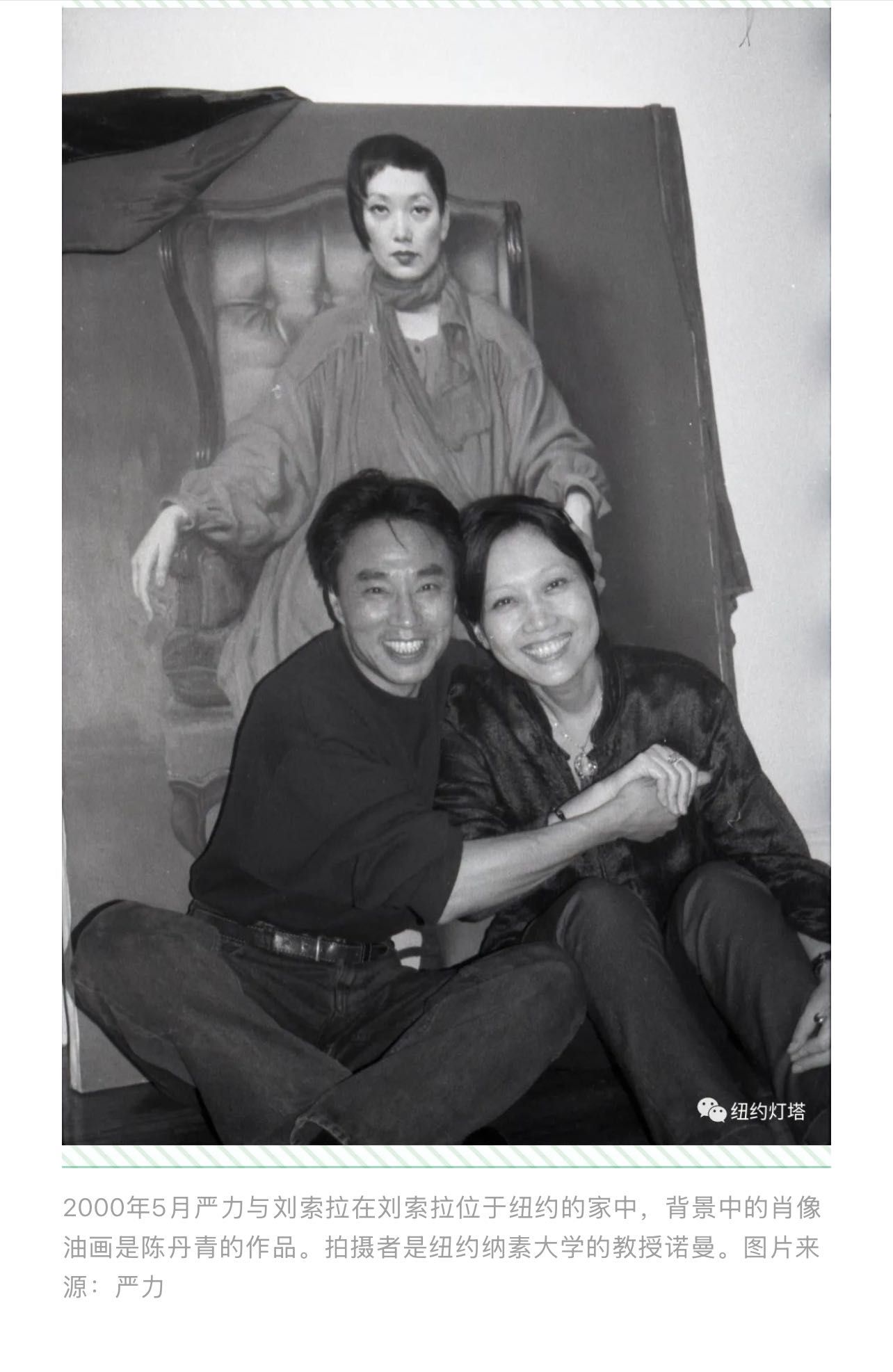

我见过好几张严力年轻时和刘索拉、芒克、北岛、阿城、谭盾的照片。毫不夸张地说,那份洋溢的帅气、眉眼间的英气和坏男孩儿的淘气,不逊色于任何一位当代明星。而眼前高挑白皙美丽的严夫人30年前无法想象该有多美。我带点八卦地问他:“您和刘索拉谈过恋爱吗?”严力很肯定:“没有,她当时已经有了男朋友。我们现在依然是好朋友,”严力补充道。

有几位文学圈的朋友尊他为“诗神”,爱喝 Whiskey 的他却只认自己是“酒神”,同时自我感觉还有“善良的眼神”,所以当我称他为“三神教教主”时,被宽厚的严老师笑纳了。

谈笑间我完全感受到他们夫妻间的默契和放松、恩爱和信任。“为什么严老师诗画的创作能取得如此成功?”严夫人很骄傲:“你不能想象除了天赋,他有多认真!”我问严夫人:“你觉得严力是完美的吗?或者说你希望他还有什么可以改进?”严夫人起身给茶壶里续上热水,神秘地笑了:“这个问题很私人哦。”

我自然想听到严老师对学写诗的朋友们的建议,他非常坦率地说了四点:首先把要明确表达的主题或情绪,揉进语言技巧地一行行地造句,少用矫情和常见的形容词,多用动词;其次审视这个主题或情绪能否让更多的阅读者共鸣,如果范围太窄或太区域化就要升华到人的共性上去;然后看能否有放射性地涵盖生活的其他块面;最后就是第一遍写下来时不要马上定稿,放一段时间后再拿出来,按照以上四点进行审视,要舍得砍掉多余的语言中不必要的“嘀嘀嗒嗒”以求简练,吃不准时再放一段时间后再次修改。不要轻易因某些事件和情绪冲动地去发表酿造期不够的诗。

当严老师谈到“不要一激动写好后,自我感觉Perfect马上发出去,过两天就后悔:哎呀,第一句不成熟,第二句应该改……”我不好意思地偷笑:我就是这样的。

因为聊得投缘,不知不觉说到天黑,我们便在严力家享用了一顿美味佳肴。

大诗人和夫人的厨艺也十分了得。那盘牛肉片爆炒洋葱色泽诱人,上海锅贴味道很城隍庙。印象最深的是严夫人的虾球豆腐煲,每块正方形的白色豆腐上滚着一个红色的虾球,热气腾腾、芳香扑鼻,至今想起,还口舌生津。

晚餐时严老师边品尝着WHISKEY,边继续着餐桌上的“大师课”。他说,我为什么提倡诗人们每隔两年出一本诗集?就是希望过两年再回头审视一下自己当时匆忙写出的诗句,再次提炼精粹和提高。

犹记当时严老师委婉地点化我:“不要一直沉湎于描写个人情感诗文,世界上还有很多值得关注的大事。”

一个人到了一定的境界之后,就会站在上帝视角看人类了。所写所画维度也就更高了。

他创作的诗歌总是表达着对生命对社会的深切关注。他说过:“写诗的过程也是个反省的过程,我相信,一个诗人,即便一事无成,只要坚持写诗,也能自己建造自己内心的文明。

走近严力,细读严力,你就会发现,在严力温文尔雅的平和外表下,蕴藏着岩浆喷发的激情。

比如他关于疫情创作的系列画作,比如下面这首《我在月亮上过中秋》:

我在月亮上过中秋

看见的地球

给了我无数次失望的抬头

但我依然认为

地球该有圆满的时刻

虽然它的光环不是斜向了左边

就是突出了右边

不是西边的脸颊

就是东边的额头

我几乎相信了

完整的月饼只是遥远的传说

但独自低下头来的馅

依旧坚持信念地

在心中默默搅拌

地上没有落叶

心中也没有私心杂念

我在月亮上度过了/又一个中秋有人说“这个世界破破烂烂,总有人想修修补补”,严力大概就属于那种修修补补行列中的一员,用他的诗歌、他的绘画、他的童心,他对人类的爱恋。

他说他的墓志铭是“做为人类我寻找个人,作为个人我寻找人类!”

**周德芳:**诗人,作家,资深媒体人。曾任《皖江商报》《特别文摘》《世界报》副总编。现任美国《国际诗坛》副主编,汉纳传媒首席记者。出版有诗歌散文集《天涯芳草》。现居纽约。

Email:Scarlettzdf@gmail.com -