加州副州长候选人Oliver Ma(马沫克)让加州繁荣的愿景

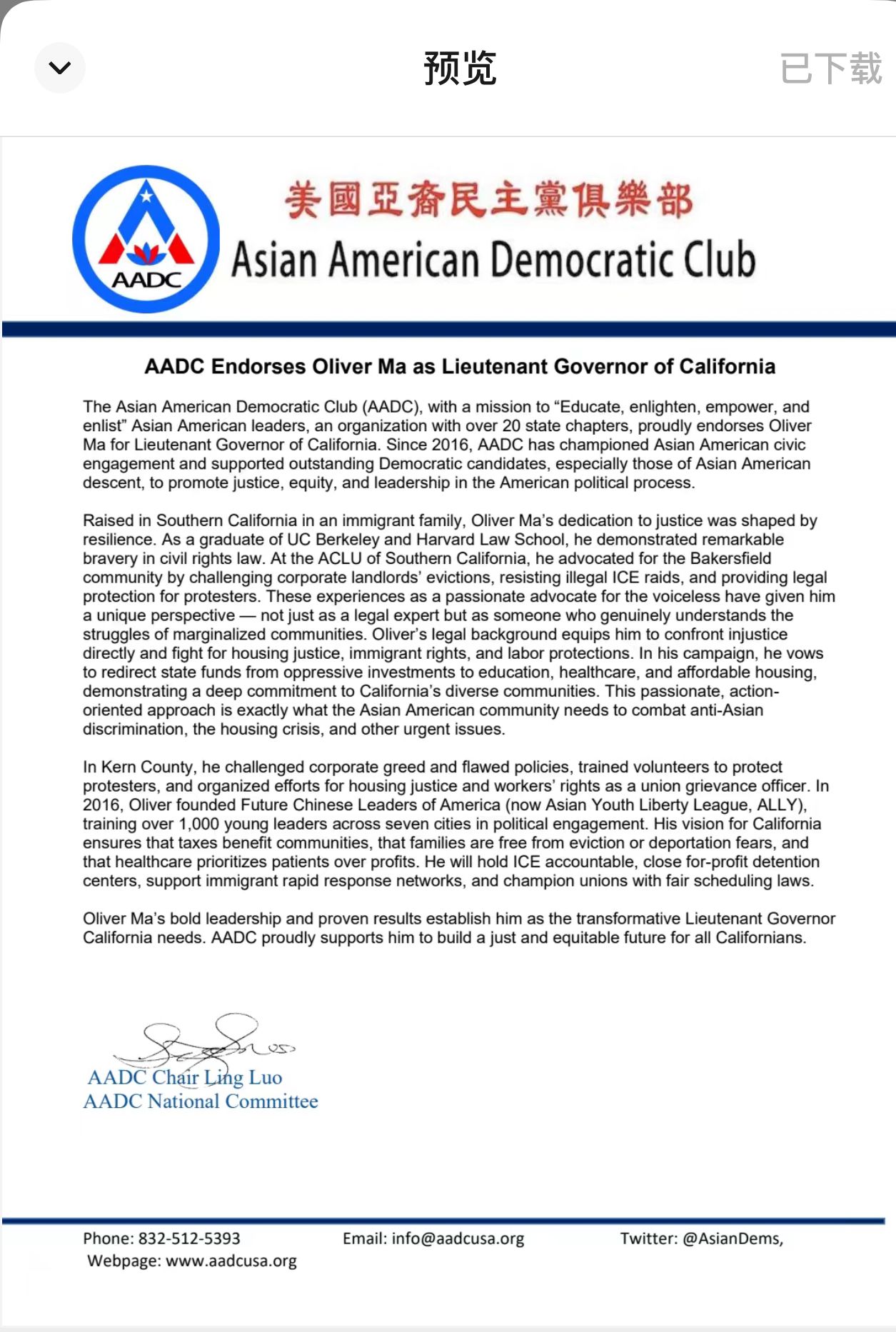

认识Oliver Ma ——一位为工薪家庭而战的斗士,一位正在参加2026 年加州副州长竞选的候选人。Oliver 出生于南加州的移民家庭,毕业于加州大学伯克利分校和哈佛法学院,他将自己的事业奉献于为弱势群体发声。他曾直面贪婪的房东、在ICE非法突袭中为移民家庭辩护,并在Bakersfield 组织住房正义运动。如今,他准备把这份斗志带到Sacramento,因为加州能够,也必须做得更好。

一场由你我他驱动的竞选

Oliver Ma的竞选不是由亿万富翁或企业政治行动委员会资助,而是由普通加州人推动:邻居、父母、学生和工薪阶层。每一通电话、每一次敲门、每一场对话,都能帮助建设更美好的加州,一个家庭不必担心流离失所,不必害怕被驱逐出境的加州。无论您能抽出五分钟还是五小时,都可以通过 oliverma2026.com 网站,加入这场运动。

Oliver Ma的加州蓝图

Oliver的愿景以民众为中心——让普通家庭能够真正感受到的以下的成果:

可负担住房:扩大租金管制,阻止企业房东,保护租户免受不公平的驱逐。

移民正义:关闭营利性拘留中心,加强社区网络,使家庭免受强迫性分离。

撤资压迫性企业:要求加州大学撤出与加沙种族灭绝相关的 320 亿美元投资,将资金重新投入学校、诊所和住房。

全民医疗:推动单一支付医疗体系,确保所有加州人都能享有免费、高质量的医疗服务——包括心理健康和牙科。

气候行动:启动加州版绿色新政,创造清洁能源就业,预防野火,并保障水资源和农业安全。

全民托幼:提供免费的托儿和学前教育,并为幼教工作者争取公平薪酬。

免费公共交通:让加州成为第一个提供快速、免费、可靠公共交通的州,降低生活成本,减少污染。

加入这场斗争

加州应该是一个让家庭繁荣,而不仅仅是勉强生存的地方。Oliver Ma正是为这一目标的实现而参选——但他需要您的支持。请访问 oliverma2026.com,参与志愿、捐款或传播信息。让我们一起建设一个以正义、可负担和希望为导向的加州。

#OliverMa2026 #加州为全民 #民众高于利润

Oliver Ma for CA Lt. Governor: A Vision for a Thriving California

Meet Oliver Ma, a fighter for working families running for California’s Lieutenant Governor in 2026. Raised in an immigrant family in Southern California, Oliver graduated from UC Berkeley and Harvard Law School, dedicating his career to taking on slumlords, defending immigrants from illegal ICE raids, and organizing for housing justice in Bakersfield. Now, he’s ready to bring that fight to Sacramento—because California can do better.

A People-Powered Campaign

Oliver’s campaign isn’t fueled by billionaires or corporate PACs—it’s driven by us: neighbors, parents, students, and workers. Every call, door knock, or conversation you have can shape a California where families don’t fear eviction or deportation. With just five minutes or five hours, you can join Oliver’s movement at oliverma2026.com.

Oliver’s Plan for California.

Here’s how Oliver will make California work for everyone:

Affordable Housing: With rents averaging $2,800/month, Oliver will expand rent control, stop corporate landlords, and protect tenants from unfair evictions.

Immigrant Justice: Having fought ICE in court, Oliver will shut down for-profit detention centers and strengthen community networks to keep families together.

Divest from Oppression: Oliver demands California divest $32 billion in UC assets from entities tied to genocide in Gaza, reinvesting in schools, clinics, and homes.

Healthcare for All: He’ll push for single-payer healthcare, ensuring free, high-quality care—including mental health and dental—for every Californian.

Climate Action: Oliver’s Green New Deal will create clean energy jobs, prevent wildfires (saving $6 per $1 invested), and secure water and agriculture.

Universal Childcare: Free childcare and preschool, plus fair wages for workers, to support families and boost our economy.

Free Public Transit: Make California the first state with fast, free, reliable transit, cutting costs and pollution with expanded bus lanes and rail.

Join the Fight!

California should be a place where families thrive, not just survive. Oliver Ma is running to make that real—but he needs you. Visit oliverma2026.com to volunteer, donate, or spread the word. Let’s build a California that leads with justice, affordability, and hope!

#OliverMa2026 #CaliforniaForAll #PeopleOverProfits

视频:

!

!

️

️